中国传统“家国天下”:一脉相承 民族团结 宗教宽容

中国古代历来讲格物致知、诚意正心、修身齐家、治国平天下,分别对应的是个人、社会与国家层面的要求。”2014年5月,在与北大师生座谈时,习近平总书记如是说。

如果把核心价值观比喻成一首曲子,那么一定是一首“三重奏”——演奏时,首先需要“国家”、“社会”、“公民”三个“基础音部”相互配合,失去任何一个,曲子的表现力都会大打折扣;而每个“基础音部”中的4个词,就像是高低不同、涵义各异的音符,只有有机协调、错落有致地交织排列,才能演绎出美妙动人的旋律。

2014年8月16日,国家主席习近平在南京分别会见联合国秘书长潘基文、国际奥委会主席巴赫。

习近平欢迎潘基文前来出席南京青奥会开幕式,指出奥林匹克运动精神同联合国宗旨一脉相承。潘基文预祝南京青奥会取得成功,表示相信南京青奥会将使各国各地区青少年跨越文化、民族、宗教的差异,增进了解和友谊,促进世界和平与发展,给世界未来带来希望。

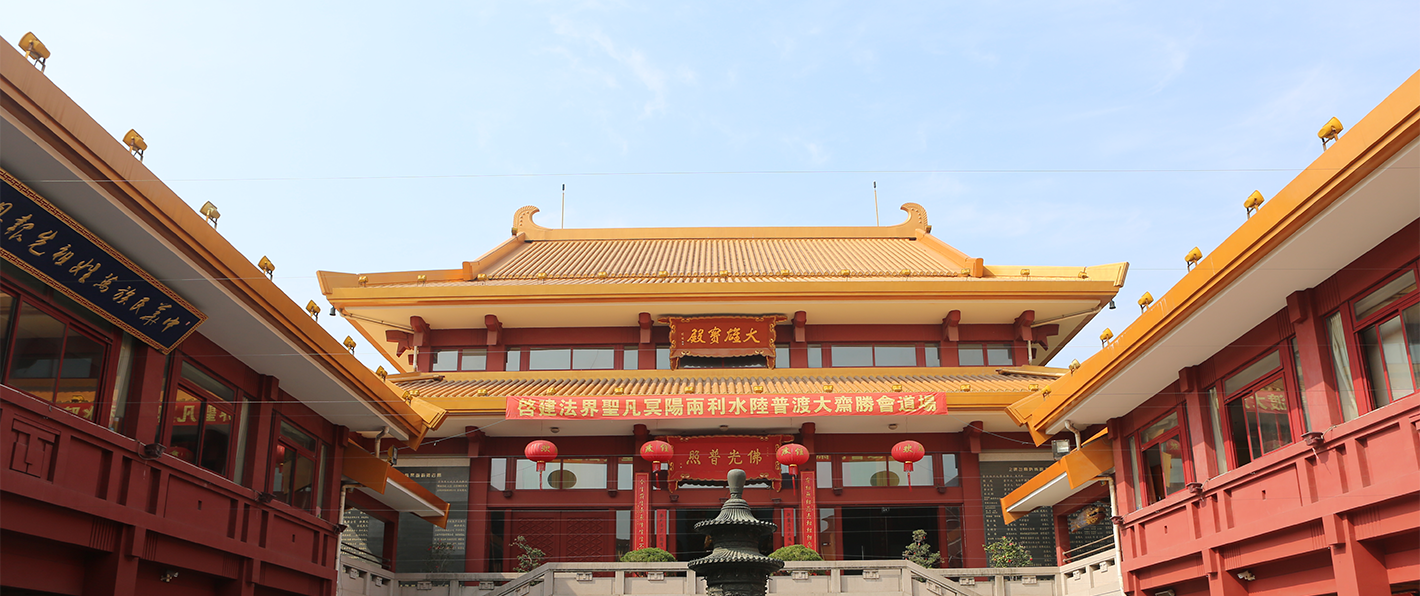

在中国,各种宗教地位平等,和谐共处,彼此尊重,团结和睦。这既是由于源远流长的中国传统思想文化中兼容、宽容等精神的影响,更是因为中华人民共和国成立后,中国政府制定和实施了宗教信仰自由政策,建立起了符合国情的政教关系。

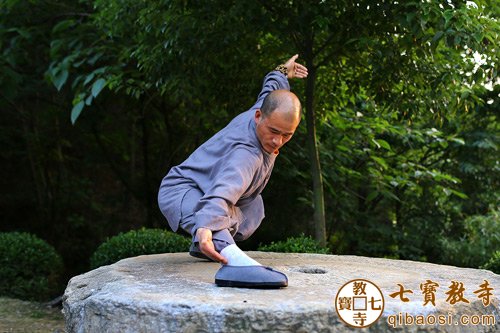

“尊异求同、温和宽容、入他省己”,中国佛教的经验表明,对话中的宽容是不可缺乏的素养,宽容中有自尊,但自尊不是自恋。佛教传入中国,和儒道对话,是以中国社会的高度开放、交流的自由展开为背景,是一个纯粹的文化自觉,不带有外来宗教本身所在区域的政治强权和经济强势等因素。

从中国文化的历史看,文明对话曾是文化发展的重要动力。尤其体现为儒释道三者间的对话,三者对话的内容,集中体现为王权与宗教(政教)、名(礼)教与佛法、形质与心神(形神)及真空与俗有(空有)的关系等,佛教的这种对话的历史经验,佛教与儒道间和谐共存的历史经验,是可以向当今世界推荐的,对于当今世界的宗教和平与对话,有着十分重要的启示作用。